verbreitung & lebensraum

Olivenhain mit angrenzendem Mischwald – natürliches Habitat auf Tassos (Griechenland)

Das Verbreitungsgebiet der Ost-Rasse der Griechischen Landschildkröte erstreckt sich vom ehemaligen Jugoslawien über Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Griechenland bis in den Westen der Türkei, sowie über einige Inseln des Mittelmeeres.

Die bewohnten Lebensräume der Testudo hermanni boettgeri erstrecken sich fast immer über relativ offene

Landschaften, wie steppenartige Vegetationszonen, Trockenwiesen, niedere Buschwälder (Macchien), Weinberge, Olivenhaine sowie Ziegenweiden und lichte Kiefern-und Eichenwälder. Die

sandig-steinigen Böden in diesen Habitaten sind meist sehr karg und kalkhaltig, aber wasserdurchlässig und nährstoffarm. In den von ihr bewohnten Landstrichen herrscht meist dichte

Vegetation vor. Sehr häufig findet man duftende Büsche wie Rosmarin, Ginster, Myrte, Wachholder, Salbei, Lorbeer, wilde Rosen aber auch zahlreiche Wildkräuter, welche den Schildkröten als

Nahrung dienen. Die freien Flächen zwischen den Sträuchern und Büschen werden für ausgiebige Sonnenbäder genützt. Als Unterschlupf und Schlafplatz dienen den Schildkröten sehr häufig

Grashorste, Steine oder herumliegende Holzstücke. Das Futterangebot ist in seiner Beschaffenheit den Jahreszeiten entsprechend, sehr unterschiedlich. Während im Frühjahr und Herbst sehr

frisches vitaminreiches Grünfutter zur Verfügung steht, finden die Landschildkröten in den Sommermonaten vielfach nur vertrocknete Pflanzen mit sehr hohem Rohfaseranteil.

merkmale

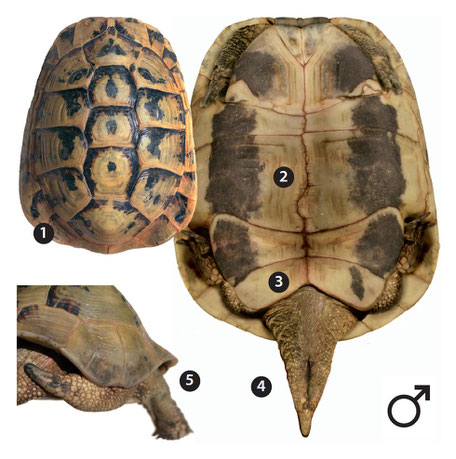

Das äußere Erscheinungsbild der Testudo hermanni boettgeri ist durch folgende Merkmale geprägt: Der Panzer ist bei älteren Tieren hauptsächlich blaß ockergelb bis olivfarben gefärbt und durch leicht verschwommene schwarze Zeichnungen kontrastiert. Das letzte Randschilderpaar ist fast immer geteilt. Die schwarzen Zeichnungen am Bauchpanzer (Plastron) verlaufen getrennt voneinander links und rechts der Mittelnaht und stellen aufgrund ihrer Unterbrechungen keine zusammenhängenden Streifen dar. Die Spitze des Schwanzes ist mit einem Hornnagel besetzt. Ausgewachsene Schildkröten können eine Größe von 28 cm und ein Gewicht von bis zu 4000 g erreichen, wobei weibliche Tiere deutlich größer werden können als männliche Tiere. Die Geschlechtsunterschiede sind je nach Größe und Wachstum der Tiere erst ab dem 4. Lebensjahr mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen. Die tatsächliche Geschlechtsreife wird allerdings erst mit ca. 8 – 10 Jahren erreicht.

(1) Sowohl der Panzer als auch die Gliedmaßen sind blass ockergelb bis olivfarben gefärbt und durch leicht verschwommene Zeichnungen kontrastiert Die Teilung des letzten Randschilderpaares (2) und der ausgebildete Hornnagel (3) an der Schwanzspitze sind klar erkennbar. (4) Am Bauchpanzer verlaufen rechts und links der Mittelnaht zwei unterbrochene schwarze Längsflecken.

haltung

Da Landschildkröten Wildtiere sind, welche bei uns in Gefangenschaft gehalten werden, sollte sowohl bei der Planung, als auch bei der Ausstattung der Freilandanlage auf die Anforderungen der Tiere unbedingt eingegangen werden. Das Freilandterrarium sollte demnach an der sonnigsten und wärmsten Stelle im Garten, möglichst windgeschützt angelegt werden. Besonderes Augenmerk ist dabei auf eine möglichst zeitige Sonneneinstrahlung am Morgen zu legen. Die Tiere benötigen die Wärme der Morgensonne, um ihren Körper auf die notwendige Stoffwechseltemperatur von 35°C aufzuwärmen. Schildkröten benötigen, wie jedes andere Tier, genügend Freiraum um sich wohl zu fühlen. Die Größe der Anlage richtet sich nach der Anzahl und Größe der eingesetzten Tiere. Je großzügiger ein Gehege angelegt wird, desto natürlicher und abwechslungsreicher lässt sich dieses auch gestalten. Gerade der Gestaltung des Terrariums kommt eine wichtige Bedeutung zu. Durch die deutliche Strukturierung der Anlage mit Steinen, Wurzeln und naturnaher Bepflanzung wird diese für die Tiere interessanter und ein möglichst natürliches, munteres Verhalten der Schildkröten gefördert. Die Schildkröten sollen in ihrem Gehege immer wieder Hindernisse umgehen oder überklettern müssen.

Landschildkröten sind in freier Wildbahn absolute Einzelgänger und suchen lediglich zur Paarung

bewusst den Kontakt mit Artgenossen. Je weniger sich die in Gefangenschaft gehaltenen Schildkröten durch gute Gehegestrukturen begegnen, desto eher entspricht es also ihrem natürlichen

Sozialverhalten.

Der Bodengrund der Anlage sollte ebenfalls der Natur nachempfunden werden, indem man ein möglichst karges, kalkhältiges Bodensubstrat verwendet. Zur Einfriedung des Geheges haben sich am ehesten

relativ glatte undurchsichtige Materialien bewährt, welche von den Landschildkröten weder überklettert noch untergraben werden können. Im Optimalfall sollte die Umzäunung für die Tiere kein

Hindernis darstellen, sondern als Bestandteil ihres Territoriums wahrgenommen werden.

Schema eines Freilandterrariums mit

"unsichtbarer" Einfriedung:

1) Original-Gartenniveau, 2) Betonschalstein mit Erde gefüllt, 3) Holzleiste als Klettersperre, 4) abgesenktes Terrarienniveau, 5) trockener Sonnenplatz ohne Bepflanzung, 6) Eiablageplatz – Südhang – Erde-Sandgemisch – rundum Steine als Wärmespeicher, 7) Wasserstelle, 8) schattenspendendes Buschwerk, 9) Futterpflanzen, 10) Schutzhaus;

Längere gerade Einfriedungen können durch das Einbauen von Steinen und Wurzeln unterbrochen werden. Durch diese Maßnahmen werden Umzäunungen von den Schildkröten eher als Teil ihres Lebensraumes akzeptiert. Bei Stein-oder Betonmauern stellt die Wärmespeicherung einen zusätzlichen Vorteil für die Tiere dar. Eine Umzäunung, welche in den Boden versenkt ist hat den Vorteil dass diese besser in den Garten integrieren läßt und deshalb vom Betrachter als deutlich weniger störend empfunden wird. Das Gelände der Anlage soll relativ stark modelliert und mit Steinen und Wurzeln eingerichtet werden. Verschieden steile Hügel, Senken, Mulden und Wegführungen durch das Gehege schaffen dabei eine möglichst naturnahe Struktur. Bei der Bepflanzung der Anlage ist eine möglichst reichhaltige Mischung diverser Futterpflanzen erstrebenswert (siehe Ernährung).

Auf normale Grasflächen sollte ganz verzichtet werden, da Spitzgräser von den Schildkröten nicht verdaut werden können und daher auch keine sinnvolle Nahrung darstellen. Dicht geschlossene Rasennarben haben zusätzlich den Nachteil, dass sie nach einem Morgentau lange nicht abtrocknen. Ausserdem wird an sonnigen Tagen, welche auf feuchte Wetterperioden folgen, durch die Verdunstung des in der Grasnarbe gespeicherten Wassers der Terrarienboden zusätzlich ausgekühlt. Zur Überbrückung der Übergangszeiten, welche in unseren Breiten ja relativ kühl verlaufen, ist der zusätzliche Einsatz von einem Frühbeet oder einem Gewächshäus natürlich sinnvoll. Im Frühjahr und Herbst sollte den Schildkröten jedoch in jedem Fall eine zusätzliche Wärmequelle zur Verfügung stehen, um auch an den sonnenarmen Tagen den Tieren die Möglichkeit zu geben, sich auf die notwendigen 35°C Stoffwechseltemperatur erwärmen zu können. Schildkröten verbinden Wärme immer nur mit Licht, deshalb eignen sich Spotlampen am besten als Wärmequelle. Sowohl beim Einzatz von Gewächshäusern, als bei der Verwendung einer Wärmelampe muß sichergestellt sein, dass eine Überhitzung der Tiere ausgeschlossen ist. Wenn nur im Zentrum des Lichtkegels eine Temperatur von maximal 45°C erreicht wird, so kann sich die Schildkröte die für sie angenehme Temperatur selbst wählen. Als Unterschlupf muss den Schildkröten ein Schutzhaus zur Verfügung stehen, in welches sie sich zurückziehen können. Am besten geeignet sind Holz-, Stein- oder Ziegelbauten mit einem aufklappbaren Deckel. Als Füllung für das Haus soll Stroh verwendet werden, da dieses nicht so schnell schimmelt, wie Heu oder Laub. Die Tiere fühlen sich so durch die Dunkelheit im Inneren des Unterschlupfes geborgen und das Stroh dient zusätzlich zur Wärmeisolierung. In einer geeigneten Schale mit flachen Ufern, sollte den Schildkröten immer frisches Wasser zur Verfügung stehen.

überwinterung

(1) Als Überwinterungskiste eignet sich hervorra- gend sogenannteLebensmittellagerboxen aus dem Baumarkt. (2) Den Bodengrund

bildet eine 20 cm hohe Schicht aus feuchtem Erde-Sandgemisch. (3) Abgedeckt wird die Schildkröte mit feuchtem Laub aus dem Buchen- oder Mischwald. (4) Zum Schutz vor etwaigen Nagern wird eine

Lagerbox in gerin- gerer Bauhöhe mit gelochtem Boden als Ab- deckung verwendent.

Ende Oktober, Anfang November, wenn die Nächte kühler und die Tage kürzer werden, bereiten sich die Landschildkröten instinktiv auf die Winterruhe vor. Die Tiere beginnen allmählich die Nahrungsaufnahme einzustellen und verharren immer länger in ihrem Unterschlupf, dennoch sonnen sie sich noch regelmäßig. Je nach Witterung beginnen die Schildkröten nach einem Überwinterungsplatz zu suchen und sich zu vergraben. Es entspricht der Natur der griechischen Landschildkröte eine Winterstarre zu halten. Die Überwinterung der Schildkröten fördert unter anderem deren Vitalität und Wiederstandsfähigkeit sowie die Fruchtbarkeit bei den weiblichen Tieren. Schildkröten, welche im Freiland gehalten werden, stellen sich durch die sinkenden Temperaturen selbstständig auf die bevorstehende Winterruhe ein, entleeren ihren Darm und setzen die lebenserhaltenden Körperfunktionen auf ein Minimum herab. Bei der Griechischen Landschildkröte macht z.B. bei einer Körpertemperatur von ca. 5°C das Herz nur noch vier Schläge pro Minute. Entgegen der häufig vertretenen Meinung, dass Schildkröten während der Winterstarre Fettreserven verbrauchen, handelt es sich bei den registrierten Gewichtsschwankungen lediglich um eine Veränderung im Flüssigkeitshaushalt der Tiere. Es ist deshalb also von großer Bedeutung, die Schildkröten in genügend feuchtem Substrat zu überwintern. Nur so ist gewährleistet, dass die Schildkröten nicht austrocknen und ihr Gewicht nahezu gleich bleibt.

Mitte bis Ende November werden dann die Schildkröten in eine geeignete Überwinterungskiste gesetzt. Besonders gut eignen sich dafür Mörtelwannen aus dem Baumarkt. Die Überwinterungskiste wird mit einem Gemisch aus leicht feuchter Gartenerde und etwas Sand ca. 20 cm hoch gefüllt. Danach werden auf diese Schicht die Schildkröten gesetzt und mit Laub abgedeckt. Als Abdeckung eignet sich Laub aus Buchen- oder Mischwäldern. Notfalls kann auch Laub von Obstbäumen verwendet werden. Aufgrund der Abgabe von schädlicher Gerbsäure darf jedoch keinesfalls Eichen- oder Nusslaub zur Verwendung kommen. Das verwendete Laub sollte ebenfalls leicht feucht sein. Als Nagerschutz muß die Kiste anschließend mit einem engmaschigen Drahtgitter verschlossen werden. Der Behälter wird nun an einen Ort aufgestellt, an dem Temperaturen zwischen +3°C und +8°C herrschen. Am besten eignet sich ein unbeheizter Keller mit Lehmboden, da hier gleich bleibende Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse herrschen. Die kontinuierliche Überwachung der Temperatur, sowie der notwendigen Feuchtigkeit des Substrates, ist während der gesamten Ruheperiode sehr zu empfehlen.

Achtung: Nur gesunde und unverletzt Tiere dürfen eingewintert werden.

Angetrieben durch die steigenden Temperaturen und den Instinkt der Tiere, graben sich diese im Frühjahr durch das Laub nach oben. Während einer Übergangszeit, in welcher sich die Tiere bei steigenden Temperaturen an das bevorstehende Frühjahr gewöhnen, wird den Landschildkröten bereits das erste Futter angeboten. Auch hier sollte mittels punktuellem Strahlereinsatz ein künstlicher Sonnenplatz angeboten werden. Nach einiger Zeit werden bei genügend hoher Temperatur die Tiere zumindest tagsüber allmählich in das Freilandgehege gebracht. Nachdem die Schildkröten wieder aktiv genug sind, ist es wichtig sie zu baden. Nur so trinken die Tiere ausgiebig, können ihren Flüssigkeitshaushalt in Ordnung bringen und den Stoffwechsel wieder anregen. Für das erste Bad nach der Winterruhe hat sich gewässerter Kamillentee besonders bewährt. Die Wirkstoffe der Kamille wirken nicht nur heilsam auf Magen, Darm und Schleimhäute, sondern regen auch den Appetit der Schildkröte an und fördert die Verdauung.

ernährung

Die Ernährung stellt einen der wichtigsten Punkte in der erfolgreichen Haltung und Zucht der Landschildkröten dar. Durch optimale Ernährung kann vielen Schildkrötenkrankheiten vorgebeugt werden. Die Griechische Landschildkröte ernährt sich im Normalfall ausschließlich vegetarisch.Wenn einzelne Schildkröten hin und wieder Würmer oder Schnecken fressen, passiert dies eher zufällig. Optimal für die Ernährung ist rohfaserreiches, auf kalkhaltigem Boden gewachsenes Futter. In freier Wildbahn finden unsere Landschildkröten nur im Frühjahr und im Herbst frisches Grünfutter. In den Sommermonaten steht vielfach nur kräuterreiches Heu zur Verfügung. Je abwechslungsreicher die Mischung der angebotenen Futterpflanzen ist, desto ausgewogener ist das Verhältnis der lebenswichtigen Mineralstoffe, Vitamine und Ballaststoffe. Da Landschildkröten sehr aktive Weidegänger sind, soll nicht ein fixer Futterplatz eingerichtet, sondern zahlreiche geeignete Futterpflanzen im gesamten Gehege ausgepflanzt werden. Beim Aussetzen von Futterpflanzen im Gehege sollte, nach Möglichkeit, der Wurzelhals der Gewächse z.B. durch Steine vor gänzlichem Kahlfraß geschützt werden.

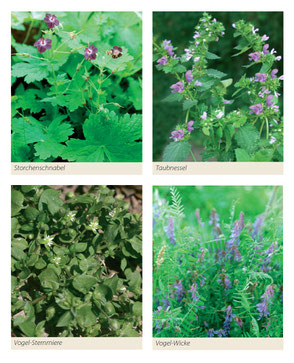

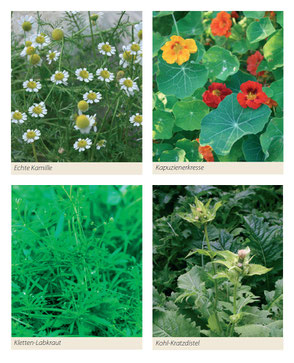

Als Futterpflanzen eignen sich zum Beispiel: Ackerhellerkraut, Ackerkratzdistel, Ackersenf, Agaven, Beinwell, Brennesseln, Brunnenkresse, Wilde Brombeeren, Distel-Arten, Ferkelkraut,

Frauenmantel, Fetthennen, Gänseblümchen, Hauswurz, Heckenrose, Heidekraut, Hellerkraut, Hibiskus, Hirtentäschel, Huflattich, Kapuzinerkresse, Königskerzen-Arten, Kresse, Labkraut-Arten, Lavendel,

Löwenzahnarten, Luzerne, Malvenarten, Mauerpfeffer, Meerrettich, Milchdistel, Melisse, Melonenblätter, Wilde Möhre,

Nachtkerze, Petersilie, Platterbsen, Ringelblumen, Wild-Rosen, Rosmarin, Gelbe Rüben, Salbei, Schafgarbe, diverse Samen, Sonnenhut-Arten, Storchenschnabel, Taubnessel,

Thymian, Vogelmiere, Waldmeister, Wegerich-Arten, Wegwarte,Weißklee, Wicken-Arten,Wilder Wein. Kopf- und Feldsalat können in kleineren Mengen ebenfalls gefüttert werden. Selbstverständlich muss

auch täglich frisch zugefüttert werden, wobei aus gesundheitlichen Gründen darauf zu achten ist, dass verschmutzte Futterreste täglich aus dem Terrarium entfernt werden. Sauberes Futter kann im

Gehege verbleiben und dort zu Heu trocknen.

Futterpflanzen zur abwechslungsreichen Ernährung von Griechischen Landschildkröten

Zur Deckung des Kalkbedarfes werden gerne Schneckenhäuser, Muscheln, Sepiaschalen, Eierschalen und Wildtierknochen

gefressen.

Der eingebaute Ablauf erleichtert das tägliche Säu- bern der Wasserstelle.

Falsche Ernährung bedingt nicht nur schnelles, abnormales und höckeriges Panzerwachstum, sondern kann leider sehr oft auch irreparable Organschäden hervorrufen. Ungeeignetes und für die Landschildkröten daher „giftiges“ Futter ist zum Beispiel: Ampferarten, Bananen, Bohnen, Brot, Efeu, Eibe, Eisbergsalat, Erbsen, Farngewächse, Fingerhut, Flachs, Fleisch, getreidehaltige Futtermittel, Getreidearten, Hahnenfuß, Honigmelonen, Hundefutter, Kartoffeln, Katzenfutter, Kirschlorbeer, Kohl, Kreuzkraut, Kürbis, Linsen, Maiglöckchen, Mais, Mangold, Nachtschattengewächse, Nudeln, Obst, Oleander, Paprika, Pfaffenhütchen, Raps, Reis, Rettich, Rhabarber, Rote Rübe, Zuckerrübe, Sauerklee, Schachtelhalm, Sonnenblumen, Spinat, Tollkraut, Tomaten und Tomatenstauden. Reptilien reagieren auf giftige Substanzen wesentlich empfindlicher als andere Lebewesen. Die Futterpflanzen sollten deshalb ungespritzt und möglichst ungedüngt sein. Auch Futterpflanzen, die in der Nähe von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken wachsen, sind oft mit Spritzmitteln behaftet. An Pflanzen von Straßenrändern haften Abgasniederschläge wie zum Beispiel: Schwermetalle und Teer. Bereits geringe Mengen Gift können bei Schildkröten erhebliche Schäden mit schwerwiegenden Auswirkungen und irreparablen Folgen hervorrufen. Spätfolgen falscher Ernährung sind leider eine sehr häufige Todesursache.

Wichtig: Die Umstellung von falscher auf rohfaserreiche, gesunde Nahrung dauert bei manchen Tieren einige Monate. Geben Sie Ihrer Schildkröte die notwendige Zeit und scheuen Sie nicht den Mehraufwand einer möglichst natürlichen Ernährung.

Die richtige Kalkversorgung ist für die Schildkröten von großer Wichtigkeit - insbesondere für eierlegende Weibchen und Jungtiere. Den Kalziumbedarf können die Tiere durch fressen von kleinen Kalksteinen, Schneckenhäusern, Muscheln und Eierschalen von Eiern „glücklicher Hühner“ decken. Auch durch das Zusichnehmen von Wildtierknochen oder Sepiaschalen, sowie das Fressen von Futterpflanzen und das Trinken von kalkhaltigem Trinkwasser hilft den Schildkröten ihren Kalkbedarf zu decken. Gegen die Verwendung von irgendwelchen Kalk- und Vitaminpräparate sprechen zum Einen die nicht immer gewünschten Zusatzstoffe in den Ergänzungsmittel und zum Anderen können diese mit höchster Wahrscheinlichkeit nie bedarfsgerecht dosiert werden. Mit der zuvor beschriebenen natürlichen Möglichkeit kann jede Schildkröte für sich selbst die benötigte Menge aufnehmen. Die natürliche Aufnahme von Kalzium kann durch gezieltes Ausbringen von Dolomitenkalk (Garten-Düngekalk) zusätzlich gefördert werden, damit möglichst viel davon über die Futterpflanzen aufgenommen werden kann.

Mit der Aufnahme von frischem Grünfutter decken Landschildkröten auch einen großen Teil ihres Flüssigkeitsbedarfes ab. Dennoch sollte zusätzlich frisches, sauberes Wasser angeboten werden. Die Trinkschalen müssen jedoch täglich von Kot und sonstigen Verschmutzungen gereinigt werden. Zur Desinfektion sollte das Trinkgefäß von Zeit zu Zeit in der prallen Sonne getrocknet werden. Gut geeignete Trinkschalen für Landschildkröten lassen sich relativ leicht selbst herstellen. Ein Lattenrahmen wird mit Steinchenfolie aus dem Baumarkt je nach gewünschter Tiefe bespannt. Die Folie bietet durch die aufgebrachten Steinchen den Tieren flache Ufer mit griffigem Halt. Zum leichteren Wasserwechsel wird an der tiefsten Stelle ein Spülbeckenablauf eingebaut. Durch den, unter der Wasserstelle eingebrachten Drainageschotter, kann das Wasser aus dem Becken laufen und relativ rasch im Erdreich versickern.

geschlechtsmerkmale

(1) Bei glachtaltrigen Tieren sind Männchen deutlich kleiner als Weibchen. Währen die Panzerform beim Männchen nach hinten breiter wird, ist der weibliche Panzer gleichmäßig oval geformt. (2) Männliche Landschildkröten haben einen stark nach innen gewölbten Bauchpanzer, bei weiblichen Tieren ist dieser flach ausgebildet. (3) Die Afterschilde des Bauchpanzers sind beim Männchen eher länglich, beim Weibchen eher rund geformt. (4) Das Männchen besitzt einen wesentlich längeren und an der Wurzel stärkeren Schwanz als das Weibchen. Die Kloake liegt beim Männchen deutlich näher an der Schwanzspitze als beim Weibchen. (5) Männchen biegen Ihren Schwanz unter dem Panzerrand zur Seite und haben ein stark nach unten gebogenes Schwanzschild, während Weibchen ihren Schwanz nach unten tragen und ein flaches Schwanzschild haben.

nachzucht

Mit weit aufgerissenem Maul begattet das Män- nchen das paarungsbereite Weibchen.

Mit Hilfe der Markierung wird sichergestellt, dass die Eier nach der Ablage nicht mehr gedreht werden.

Mit dem „Eizahn“ an der Nasenspitze ritzt der Schlüpfling die Eihaut von innen auf und durch- bricht mit Kopf und Vorderbeinen die Eischale.

Das höchste Ziel der Schildkrötenhaltung in menschlicher Obhut ist wohl die Nachzucht artenreiner Jungtiere. Aus diesem Grund sollten alle dafür notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dies betrifft die artgerechte und reinrassige Haltung genauso wie die optimale Ernährung.

So kann der Mensch sowohl direkt als auch indirekt zur Arterhaltung und zu sinnvollem Artenschutz beitragen. Durch die Nachzucht von Tieren in einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis (2M:5W) wird zum Ersten der Fortbestand der Art in Gefangenschaft gesichert und zum Zweiten das illegale Entnehmen und Handeln von Griechischen Landschildkröten möglichst unattraktiv gemacht.

Bereits kurz nach der Winterruhe beginnt das Männchen sich auf die Suche nach paarungsfähigen Weibchen zu machen. Trifft das männliche Tier auf ein geeignetes Weibchen, beginnt es relativ rasch mit dem Paarungsritual.

Das Männchen verfolgt zu Beginn das Weibchen und bringt es durch Rammstöße und Bisse in die vorderen Extremitäten zum Stehenbleiben. In weiterer Folge zieht das Weibchen zu seinem Schutz Kopf und Beine ein während es die hinteren Gliedmaßen und den Schwanz aus dem Panzer herausstreckt. Nun wechselt das Männchen sehr rasch seinen Standort und versucht von hinten auf das Weibchen aufzusteigen. Je nach Bereitschaft des Weibchens wird dieser Vorgang mehrmals wiederholt. Zeigt das Weibchen duch Stehenbleiben seine Paarungsbereitschaft an, so schiebt das Männchen nach dem Aufreiten seinen Schwanz in Richtung der Kloake des Weibchens und beginnt mit der Kopulation. Im Zuge der kurzen Stoßbewegungen, welche das Männchen während der Paarung ausführt, entweichen aus dem weit aufgerissenen Maul pfeiffende Laute, welche durch das Auspressen der Luft entstehen.

Ab Ende Mai beginnt das Weibchen nach einem geeigneten Ablageplatz für ihr Gelege zu suchen. Bevorzugt werden Plätze angenommen, welche nach Süden gerichtet, leicht abschüssig liegen und ein nicht allzu lockeres Bodensubstrat (Erde/Sandgemisch) aufweisen. Der Boden wird durch riechen, kosten und eventuellen Probegrabungen auf seine Eignung getestet.

Ist der richtige Platz gefunden, beginnt die Schildkröte mit ihren Hinterbeinen eine Eigrube auszuheben. Die Eigrube wird ungefähr 12 cm tief ausgehoben und weist einen L-förmigen Querschnitt auf. Nach dem Aushub beginnt das Tier Ei für Ei auszupressen und mit den Hinterbeinen vorsichtig in der Eigrube zu platzieren. Ist die Eiablage beendet, so wird die Eigrube wieder verschlossen. Mit den Hinterbeinen wird nun Schicht für Schicht die, zuvor ausgehobene, Erde wieder eingebracht und mit den Beinen verdichtet. Die verschlossene Eigrube ist nach getaner Arbeit eigentlich nicht mehr zu bemerken.

Die Griechische Landschildkröte setzt pro Jahr in einem Abstand von zirka drei bis vier Wochen maximal zwei Gelege ab. Die Gelegegröße umfasste bei meinen Tieren drei bis maximal zwölf Eier. Die Größe der, von meinen Tieren gelegten, Eier beträgt etwa 27 mm x 33 mm. Das Gewicht der Eier beläuft sich auf 10 -14 Gramm. Sobald das Muttertier den Ablageplatz verlassen hat, wird die Grube vorsichtig wieder geöffnet, die Eier auf ihrer Oberseite mittels Bleistift markiert. Bei der Überführung in den Inkubator ist unbedingt darauf zu achten, dass die Eier nicht gedreht werden.

Bereits nach einigen Stunden beginnt sich der Dotter im Ei abzusetzen. Der Keimling setzt sich nun auf der Oberseite des Dotters fest, sodass bei einer Lageveränderung der Dotter den Keimling erdrücken und damit abtöten würde. Bei einer Bruttemperatur von 30°C bis 33°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 75% schlüpfen, nach ungefähr 60 Tagen, die Jungtiere. Das Geschlecht der Schildkröten wird, wie bei vielen anderen Reptilien, durch die Zeitigungstemperatur bestimmt. Der Scheitelpunkt für die Geschlechtsbestimmung der Griechischen Landschildkröte liegt bei zirka 32°C.

aufzucht der Jungtiere

Zum Schutz der Jungtiere sollte das Gehege unter-irdisch mit feinem Drahtgitter ausgekleidet sein.

Gegen Fressfeinde wie Vögel Katzen und Hunde wird die Anlage mit einem aufklappbaren Draht-gitterrahmen gesichert. (Abdeckungen aus Glas empfehlen sich aufgrund

der Überhitzungsgefahr der Tiere sowie der möglichen Ausdrocknung des Bodensubstrates nicht!)

Die Jungen Schildkröten lieben es, sich zu verstecken und sich in eine mit Laub oder Stroh gefüllte Schutzhöhle zurückzuziehen.

Nach dem Schlupf der Schildkrötenbabies empfiehlt es sich, die Tiere auf leicht feuchtem Küchenpapier zu halten, bis der eventuell noch vorhandene Rest des Dottersackes aufgenommen und die Bauchhöhle verschlossen ist. Die Testudo hermanni Jungtiere führen in freier Wildbahn bis zu einem Alter von 3-4 Jahren ein sehr verstecktes Leben und lassen sich nur während der kurzen Sonnenbäder und bei ihrer Nahrungsaufnahme bemerken. Die übrige Zeit verbringen sie zum Großteil in ihrem Unterschlupf oder sie vergraben sich in den lockeren und leichten Bodenschichten zwischen Pflanzen. Das Eingraben in das natürlich feuchte Bodensubstrat hilft, den Feuchtigkeitshaushalt der jungen Landschildkröten zu regulieren und bietet zusätzlichen Schutz vor Fressfeinden.

Gerade in den ersten Jahren ist es für das gesunde Wachstum der Tiere besonders wichtig, möglichst naturnah untergebracht zu werden. Eine Unterbringung im Zimmerterrarium kann dieser Anforderung sicher nicht gerecht werden. Die Freilandanlage sollte deshalb sehr gut strukturiert und relativ stark bepflanzt sein. Das Bodensubstrat besteht aus einer Mischung von Gartenerde, Kalkkies, Sand und feinem Rindenmulch. Die Körnung der Steine im Bodengrund muss so groß sein, dass diese nicht gefressen werden können. In weiterer Folge führen aufgenommene Steine zu Darmverschluss und damit zum sicheren Tod der Tiere. Der Boden darf weder zu nass sein, noch darf er jemals aus trocknen.

Als Unterschlupf dient ein Schildkrötenhaus der gleichen Bauweise wie bei den adulten Tieren, nur dementsprechend kleiner. Im richtig gestalteten Terrarium kann sich die junge Schlidkröte gut verstecken, genug Futter finden, aber auch kurze Sonnenbäder nehmen. Für ausreichende Sonnenbäder in den Übergangszeiten und bei Schlechtwetterperioden sollte, wie im Kapitel Haltung beschrieben, eine Wärmelampe zur Verfügung stehen. Vor Fressfeinden wie Vögeln, Mardern, Ratten und Mäusen sollten die Tiere unbedingt mittels einer Abdeckung aus feinmaschigem Drahtgeflecht geschützt werten. Die Verwendung von Frühbeeten ist ebenfalls eine sinnvolle Methode der Jungtierhaltung. Der Nachteil dieser durchsichtigen Seitenwände ist jener, dass die Schildkröten transparentes Material nicht als Abgrenzung akzeptieren und deshalb ständig entland der Wand laufen und ausbrechen wollen. Zusätzlich muß mittels eines automatischen Fensterhebers sichergestellt werden, dass sich das Frühbeet nicht überhitzen kann.

Die Ernährung der Jungtiere ist grundsätzlich nach den gleichen Gesichtspunkten wie bei den Alttieren zusammen zu stellen. Das Wichtigste dabei ist Abwechslung und Vielfalt. Um die Jungtiere vor dem Ertrinken zu schützen, müssen Trinkschalen unbedingt flachverlaufende Ufer aufweisen. Lauwarme Bäder in gewässertem Kamillentee bieten den Tieren die Möglichkeit zusätzlich Flüssigkeit aufzunehmen und regen den Appetit an.

Von zu warmer Haltung ist unbedingt Abstand zu nehmen, da dabei die Tiere zu schnell wachsen und sich nicht richtig entwickeln können. Die Kalkversorgung sollte auf dem gleichen Weg wie bei den erwachsenen Tieren sichergestellt werden. Von einer Verabreichung von Kalk- und Vitaminpräparaten ist zur Gänze abzuraten, da eine falsche Dosierung bei Jungtieren noch verheerendere Folgen als bei adulten Tieren haben würde.

Für die Gesundheit der Jungtiere ist bereits ab dem ersten Jahr eine verkürzte Winterstarre sehr sinnvoll. Die Winterruhe ist in gleicher Weise zu organisieren wie bei den ausgewachsenen Landschildkröten. Lediglich die Überwinterungsdauer kann in den ersten Lebensjahren gekürzt werden. Nach einer kontinuierlichen Steigerung der Überwinterungsdauer sollte diese jedoch nach wenigen Jahren auf das normale Maß herangeführt werden.

Hintergrundmusik:

emys for your biotop | Leopold Mayrhofer | Anton-Wildgansstraße 19 |3382 Loosdorf | Austria | Mobil: 0676 - 848790746 | info@emys.at